2025

"AU DELA DE LA MEMOIRE, AU PLUS PROFOND DU CORPS"

Exposition du 19 décembre 2025 au 31 janvier 2026

Espace Paris

Vanities Gallery a le plaisir de présenter l’artiste Ji SongLin (né en 1988 à Wuwei, Anhui, Chine), artiste pluridisciplinaire dont la pratique traverse la peinture, la sculpture, l’installation et la vidéo. Formé à la sculpture traditionnelle chinoise à Shenzhen puis aux arts contemporains à l’ESA Dunkerque & Tourcoing, Ji SongLin déploie une œuvre profondément ancrée dans le dialogue entre les cultures et dans une lecture sensible des gestes qui façonnent la vie humaine.

Son travail privilégie une approche philosophique, poétique et anthropologique des formes. Dans ses encres, ses sculptures ou ses films, l’artiste explore ce que le philosophe Shitao (1642-1707) nommait « l’unique trait de pinceau », origine commune à l’écriture et à la peinture.

C’est dans cette dynamique millénaire que s’inscrit Ji SongLin, tout en ouvrant cette tradition à une pensée résolument contemporaine.

Le geste répété : une mémoire en mouvement

Depuis plusieurs années, Ji SongLin travaille la répétition du trait sur papier xuan[1], un support choisi pour la vibration de ses fibres. Ses larges surfaces d’encre sont constituées de lignes rigoureuses, méthodiquement reprises, mais jamais identiques. Cette tension entre uniformité apparente et singularité réelle renvoie à une vérité fondamentale de son œuvre :

chaque ligne est un être, chaque geste est une vie.

Dans cette dimension performative du trait, son travail évoque naturellement On Kawara (1932-2014) ou Roman Opalka (1931-2011), artistes pour lesquels le geste répétitif constitue la matrice du temps vécu. Pourtant, là où Kawara et Opalka archivaient la durée ou le passage des jours, Ji SongLin fait vibrer un espace où l’identité de chaque ligne prime sur la stricte notion de chronologie. Son encre n’archive pas le temps : elle révèle la présence.

On peut également rapprocher certaines pièces de Ji Songlin de la matérialité vibrante de Pierrette Bloch (1928-2017), dont il partage l’attention pour la ligne, l’infime variation et le rapport entre matière noire et lumière. Toutefois, alors que Bloch privilégiait la fragmentation et la tension ponctuelle, Ji SongLin explore un continuum, une densité presque méditative, où le geste devient paysage intérieur.

Entre Chine et France : traditions, déplacements, continuités

Les œuvres de Ji SongLin sont nourries par le fonds spirituel chinois immemorial, celui où peinture, geste et méditation s’entrelacent. Comme Shitao l’affirmait :

« Je laisse les choses suivre les ténèbres des choses, et la poussière se commettre avec la poussière ; ainsi mon cœur est sans trouble, et quand le cœur est sans trouble, la peinture peut naître. » Dixit Shitao, Les Propos sur la Peinture du Moine Citrouille-Amère, XVIIᵉ siècle.

Cette pensée irrigue les travaux à l’encre de l’artiste, pour qui la peinture n’est jamais décorative : elle constitue un espace de concentration, de présence et de circulation.

Son œuvre filmique s’inscrit dans un mouvement similaire de résonance culturelle. Les paysages du Nord de la France, les terrils, les archives minières et la mémoire collective deviennent matière à une exploration symbolique. Dans Manger la montagne (2020), les images s’organisent autour de la sensibilité des lieux, d’une géologie humaine, d’une méditation sur les ressources, les gestes de travail et les systèmes de transmission. La Chine et la France dialoguent ici non pas par leurs réalités politiques, mais par ce qui relie les civilisations : les récits du travail, la matière, la mémoire, la transformation.

Un vocabulaire plastique en construction permanente

La recherche de Ji SongLin ne se limite jamais à un médium unique. Chaque œuvre, chaque cycle, compose une véritable grammaire visuelle. La ligne y circule comme un souffle qui structure l’espace ; la sculpture, elle, se fait trace, empreinte ou résonance d’un geste originel. La vidéo ouvre la voie d’un récit en mouvement, tandis que la photographie explore la lente disparition de l’image dans le temps, comme si chaque capture contenait déjà sa propre évanescence.

Son travail construit ainsi un « système de correspondances » au sens baudelairien du terme : un monde où matières, gestes et mémoires s’appellent les uns les autres.

Une exposition pensée comme une traversée

Pour cette exposition à Vanities Gallery, Ji SongLin présente un ensemble d’œuvres récentes autour du geste, de la trace et de la transformation de la matière. Les encres de grand format répondent à des videos tandis que des travaux photographiques forment des espaces de transition. L’ensemble compose une traversée poétique, presque musicale : un paysage intérieur fait d’ombres, de transparences et de respirations.

[1] Le papier xuan (宣纸), parfois appelé « papier de riz » dans le langage courant mais sans aucun lien avec le riz, est un papier traditionnel chinois fabriqué depuis plus de mille ans dans la région de Jingxian, province d’Anhui. Classé patrimoine culturel immatériel en Chine, il est conçu à partir d’un mélange de fibres de pteroceltis tatarinowii (bois bleu) et de paille, longuement battues et filtrées selon un procédé artisanal. Sa structure fibreuse irrégulière lui confère une capacité d’absorption exceptionnelle : l’encre y pénètre rapidement tout en conservant une grande richesse de nuances, permettant au geste du pinceau de révéler directement la respiration, la vitesse et l’intensité du mouvement. Très résistant au vieillissement, le papier xuan est réputé pour offrir une longévité de plusieurs siècles, ce qui en fait le support privilégié de la calligraphie et de la peinture lettrée, ainsi que des pratiques contemporaines qui explorent le lien entre geste, matière et temporalité.

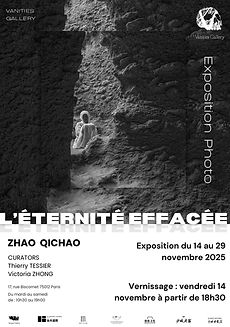

"ETERNITE EFFACEE"

Exposition du 14 novembre au 29 novembre 2025

Espace Paris

Vanities Gallery présente une exploration de paysages disparus et de mémoires fragiles. Zhao Qichao invite le spectateur à traverser la Chine, l’Ethiopie et le Népal avant que le temps et les catastrophes n’effacent leurs traces. Ses images capturent des ruines, des temples et des lieux de vie désormais transformés, oscillant entre document historique et création artistique.

Né en 1963 dans le Heilongjiang, Zhao Qichao vit et travaille aujourd’hui à Qingdao, dans le Shandong. Son parcours, à la fois enraciné dans la réalité contemporaine et profondément personnel, s’exprime par une photographie où la précision technique rencontre la sensibilité poétique. Chaque cliché transforme l’ordinaire en révélateur de l’intime, chaque scène devient matière à réflexion sur le temps, la culture et la mémoire collective.

Exposer un photographe implique un choix minutieux : d’une carrière qui peut compter des dizaines de milliers de clichés, seules certaines séries trouvent leur place dans l’espace d’exposition. Pour cette quinzaine, Vanities Gallery a sélectionné trois « transhumances » de Zhao Qichao : la Chine, l’Ethiopie et le Népal. Ces voyages révèlent autant le regard d’un artiste que la force d’un témoin, mêlant archives visuelles et images poétiques.

L’exposition questionne subtilement la frontière entre reportage et création artistique, laissant aux visiteurs le soin d’observer, de ressentir et de se laisser traverser par le temps que la photographie fixe. Chaque image est une empreinte, un témoignage du monde et des hommes qui l’habitent, captée par un regard unique.

Nous pourrions rapprocher son travail à celui de Jeff Wall et de Sebastião Salgado, deux figures majeures de la photographie contemporaine. Avec Jeff Wall (né en 1946), Zhao Qichao partage une approche où la photographie n’est jamais un simple enregistrement du réel, mais une construction visuelle et intellectuelle. Là où Wall recompose ses images comme de véritables tableaux, Qichao s’attache à révéler la densité symbolique des ruines, des paysages ou des gestes quotidiens. Dans les deux cas, l’image devient un espace de méditation, où l’esthétique et la pensée se confondent. Toutefois, si Wall déploie une théâtralité héritée de la peinture d’histoire, Qichao, lui, privilégie une économie de moyens : il travaille avec la lumière naturelle, la texture brute des matériaux, l’altération du temps. Son art repose moins sur la mise en scène que sur l’attente patiente et l’observation méditative.

La comparaison avec Sebastião Salgado (né en 1944) s’impose également, tant les deux photographes interrogent la fragilité de l’humanité et la puissance de la nature. Comme Salgado, Qichao capte des visages, des lieux et des communautés en voie de disparition, avec une attention soutenue à la dignité des sujets. Le noir et blanc granuleux de Salgado, qui confère une dimension universelle et quasi biblique à ses images, trouve un écho dans la rigueur formelle de Qichao. Pourtant, ce dernier se distingue par une approche plus silencieuse, presque archéologique : ses images ne proclament pas, elles murmurent. Elles ne dramatisent pas la perte, mais invitent à contempler le lent effacement des traces, dans une temporalité étirée.

Ainsi, entre Wall et Salgado, Zhao Qichao occupe une position singulière. Sa photographie combine la précision documentaire et l’élan poétique, mais elle refuse le spectaculaire comme l’excès d’esthétisation. Elle explore plutôt les interstices : les fissures dans la pierre, la brume qui recouvre les vallées, le geste ordinaire de puiser l’eau. Ces détails deviennent signes d’une mémoire fragile, mais persistante.

Philosophiquement, son œuvre pourrait être lue à la lumière de Walter Benjamin (1892-1940): chaque cliché est une « image dialectique* », où le passé surgit dans le présent, où la ruine devient à la fois trace et révélation. Qichao ne cherche pas à sauver ce qui disparaît, mais à inscrire dans la durée la conscience de cette disparition.

En définitive, l’exposition révèle une esthétique du passage : entre reportage et art, entre Orient et Occident, entre mémoire et oubli. Le spectateur est invité à une expérience contemplative, à la fois intime et universelle, où la photographie agit comme un dispositif de mémoire sensible et philosophique.

* : « L’image est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. » par Walter Benjamin, Das Passagen-Werk (Le Livre des Passages), éd. Rolf Tiedemann, Suhrkamp, rédigé en 1927 mais publié en 1982 (édition allemande).

"PALIMPSESTES DU TEMPS"

Exposition du 22 octobre au 10 novembre 2025

Espace Paris

Vanities Gallery a le plaisir de présenter l’exposition « Palimpsestes du Temps » consacrée à l’œuvre de Sébastien Cheramy (né en 1979), artiste peintre dont la démarche s’enracine dans une recherche exigeante autour de la mémoire, de la matière et du temps. Ancien restaurateur de vitraux et diplômé en histoire de l’art, Cheramy mobilise à la fois la rigueur de l’artisan et la profondeur de la pensée théorique pour édifier une œuvre où la peinture se fait méditation, expérience sensible et questionnement existentiel.

Depuis plus de vingt ans, Cheramy construit une pratique picturale qui s’inscrit dans la tradition de l’abstraction européenne tout en l’ouvrant aux philosophies orientales et aux spiritualités du monde. Ses toiles, denses et vibrantes, sont traversées de strates, de transparences, de griffures, comme autant de cicatrices lumineuses. Chaque tableau devient un palimpseste, au sens foucaldien du terme : une surface où se superposent les traces du temps, les effacements et les renaissances, les mémoires visibles et enfouies.

L’artiste revendique une peinture de l’intervalle et du silence, où la matière ne se réduit pas au pigment mais devient « temps condensé ». Ses séries portent des noms évocateurs – Kairos, Koan, Inside the Void, Ubuntu, Wabi Sabi – qui inscrivent l’œuvre dans une filiation avec les pensées de l’instant, de l’énigme et de la fragilité. Elles rappellent combien, pour reprendre les mots de Gaston Bachelard (1884-1962), « l’instant est déjà une éternité1 ».

Les toiles de Cheramy convoquent aussi bien la mémoire des murs usés que l’épure des gestes zen, l’héritage de Tàpies et de Rothko (1903-1970) que la musicalité intérieure de la méditation. La peinture devient ainsi une architecture sensible, un lieu de résonance entre le visible et l’invisible, entre le plein et le vide, entre l’opacité et la transparence. Techniquement, l’artiste alterne glacis subtils et empâtements profonds, intégrant parfois des matériaux bruts. La surface picturale, travaillée par effacements et surimpressions, se donne comme une topographie de l’âme, un territoire où se lisent à la fois l’usure et la promesse.

Cette exposition réunit des œuvres récentes qui témoignent de cette tension créatrice : une peinture qui se déploie dans la lenteur, dans l’attention au détail, mais aussi dans l’ouverture au hasard, à l’accident, à ce que le philosophe Paul Ricœur (1913-2005) appelait « la mémoire blessée2 ». À travers Palimpsestes du Temps, Sébastien Cheramy propose une expérience de contemplation où le spectateur est invité non seulement à voir, mais à habiter l’œuvre, à se laisser traverser par le rythme intérieur de la matière. Dans un monde saturé d’images instantanées, sa peinture se dresse comme un contrepoint nécessaire : une invitation à la profondeur, à l’écoute du temps, à la mémoire vive des choses.

1 : Gaston Bachelard, L’Intuition de l’instant, Paris, Éditions Stock, coll. « Les Cahiers de Philosophie », 1932 (rééd. 1992).

2 : Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2000. Dans ce livre, Ricœur développe une phénoménologie de la mémoire et analyse ses fragilités : les manipulations, les dénis, les traumatismes collectifs et individuels. La « mémoire blessée » désigne précisément cette mémoire marquée par la souffrance, l’oubli ou la falsification, mais qui demeure néanmoins une ressource vivante pour la construction du sens et de l’identité.

"POLYRYTHMIE"

Exposition du 18 septembre au 19 octobre 2025

Espace Paris

L’exposition Fragments en suspens présente le travail pictural d’Antoine Brot, diplômé de 3ème année des Beaux-Arts de Paris en 2025. Sa pratique explore les possibles de la peinture à partir de traces, de gestes accidentels ou imprévus, accueillis comme déclencheurs du processus créatif.

Chaque toile naît d’un dialogue avec la matière : coulures, effacements, repentirs ou surgissements aléatoires deviennent la structure même de la composition. L’artiste conçoit ses peintures comme un champ d’expérimentation, où se superposent strates, ruptures et rééquilibrages.

Refusant une peinture figée, Antoine Brot privilégie le mouvement et la transformation. Ses œuvres se construisent en séries, dialoguant entre elles, parfois modifiées après un temps de retrait.

Elles ouvrent un espace discontinu où chaque image appelle la suivante, comme une fenêtre vers un univers en expansion.

L’artiste parle de « chimères », formes hybrides et fragmentaires, jamais totalement affirmées, mais toujours en devenir. Ce travail interroge les limites entre figuration et abstraction, réel et imaginaire, visible et suggéré. Les motifs récurrents — perles, sphères, drapés ou feuillages — apparaissent comme des fragments en apesanteur, porteurs d’une mémoire ou d’une absence.

On pourrait rapprocher la démarche d’Antoine Brot de celle de Ellen Gallagher, dont les œuvres associent strates, effacements et motifs récurrents pour produire des images hybrides, entre figuration et abstraction. Comme elle, il met en tension surface et profondeur, mais s’en distingue en privilégiant l’accident et l’imprévu comme moteur initial du tableau.

Son approche dialogue aussi avec les expérimentations de Mark Bradford, qui construit ses toiles à partir de couches successives, de fragments et d’effacements. Là où Bradford travaille à partir de matériaux urbains et sociaux, Antoine Brot s’oriente vers une dimension plus cryptée et poétique, où les formes apparaissent comme des chimères suspendues.

Enfin, son travail évoque par certains aspects celui de Charline von Heyl, qui explore les limites de l’image et de l’abstraction par des repentirs et des recompositions permanentes. Antoine Brot partage avec elle cette logique de métamorphose, mais son univers se distingue par la recherche d’une intemporalité flottante et de motifs talismaniques.

Cette peinture se situe dans un entre-deux, où la métamorphose du corps et des formes devient le lieu d’une expérience sensible. Elle se rapproche des mots de Paul Valéry : « Ce qui est le plus profond dans l’homme, c’est la peau.»*

Par cette démarche, Antoine Brot ouvre un champ pictural où la matière, en perpétuelle mutation, conserve la trace de ses propres transformations.

* Tel quel de Paul Valéry publié en 1929

"EXPOSITION TINKER"

Exposition du 28 juillet au 2 août 2025

Espace Paris

L’EXPOSITION TINKER : UNE PLATEFORME ARTISTIQUE INTERNATIONALE POUR L’EXPRESSION DES ENFANTS

L’exposition Tinker s’impose comme une initiative artistique internationale majeure, entièrement dédiée à la valorisation de la créativité des enfants et des adolescents. Son objectif est clair et ambitieux : « faire briller l’enfance par l’art ». Créée en Chine, cette plateforme a déjà connu trois éditions remarquées, au cours desquelles elle s’est affirmée comme un vecteur de sensibilisation sociale, d’inclusion culturelle et de soutien actif aux enfants en situation de handicap, notamment les enfants présentant des troubles du spectre autistique. Par le biais de productions artistiques authentiques, Tinker entend souligner le potentiel expressif de l’enfance et replacer l’art au cœur de l’éducation émotionnelle. L’initiative valorise les enfants non comme des artistes en devenir, mais comme des créateurs à part entière, dont la voix mérite d’être entendue.

UNE PREMIERE EN EUROPE : TINKER S’INSTALLE A PARIS

L’édition parisienne de l’exposition Tinker marque une étape stratégique dans l’extension internationale du projet. Elle est rendue possible grâce à un partenariat structurant avec Will&Liam Consulting et se déroule sous le haut patronage du Comité Olymp’Arts, garant de l’excellence culturelle dans le cadre des manifestations associées aux Jeux Olympiques. Cette édition bénéficie également du soutien d’une fondation engagée de longue date auprès des familles concernées par l’autisme, renforçant ainsi la dimension sociale et inclusive de l’exposition. À travers cette implantation européenne, Tinker cherche à favoriser les dialogues interculturels autour de l’enfance, de l’art et de la neurodiversité, dans une perspective de reconnaissance universelle de la richesse des expressions enfantines.

VANITIES GALLERY : S'ENGAGER POUR UNE ESTHETIQUE DE LA DIVERSITE HUMAINE

Vanities Gallery est honorée de s’associer à l’édition parisienne de l’exposition Tinker, dans le prolongement de son engagement en faveur des expressions artistiques liées à la neurodiversité. Depuis plusieurs années, la galerie soutient des artistes dont la sensibilité singulière interroge les normes esthétiques et sociales dominantes. Le monde contemporain peut se révéler particulièrement rude pour les créateurs vulnérables ; or, cette fragilité est aussi le lieu d’un jaillissement poétique essentiel. L’Art Brut nous enseigne que la création artistique n’est pas le privilège d’une élite cultivée, mais bien un langage universel de la psyché, accessible à toute personne capable de rêver, de ressentir et d’exprimer. À ce titre, les œuvres réalisées par les enfants, dans leur spontanéité et leur vérité, constituent une source d’émotion d’une rare puissance. Vanities Gallery défend avec conviction toute démarche favorisant une approche inclusive de l’art, ouverte à la pluralité des expériences humaines.

UNE QUARANTAINE D’ŒUVRES REALISEES PAR DES ENFANTS DE 6 A 14 ANS

Le public pourra découvrir une sélection d’environ quarante œuvres réalisées par des enfants âgés de 6 à 14 ans originaires de Chine et de France. Chaque création constitue une entrée singulière dans l’univers sensoriel, imaginaire et émotionnel de son jeune auteur. Dessins, peintures, assemblages ou compositions mixtes donnent à voir la variété des approches plastiques déployées dans un cadre non normatif. Loin des clichés esthétisants, ces œuvres témoignent d’un rapport instinctif, direct et sincère à la matière artistique. L’exposition propose ainsi un regard croisé sur des formes d’expression spontanées, profondément ancrées dans le vécu individuel des enfants, mais qui touchent à l’universel. Le spectateur est invité à percevoir non seulement des gestes créateurs, mais aussi des élans intérieurs empreints de justesse et de vérité.

LE DESSIN D’ENFANT : UN ART BRUT ORIGINEL

Le dessin d’enfant échappe aux conventions académiques et offre une expérience esthétique d’une rare intensité. Dépourvu de références culturelles savantes, il émerge d’un acte pur de création, enraciné dans l’intimité du Moi. C’est pourquoi il parle à toutes les cultures : il relève d’un langage visuel instinctif, accessible, direct, et fondamentalement humain. On y lit à la fois l’élan vital et les fragilités, les espoirs et les blessures de l’enfance. Jean Dubuffet, fondateur de la notion d’art brut, a très tôt reconnu cette force expressive : « Le dessin d’enfant possède une fraîcheur, une sincérité, une intensité d’expression que je ne trouve pas dans l’art cultivé » (Asphyxiante culture, Gallimard, 1968, p. 42). L’exposition Tinker rend hommage à cette puissance symbolique, en présentant des œuvres qui refusent l’artifice et revendiquent la beauté de la vérité première.

"SUTURES D’UN MONDE DISLOQUE"

Exposition du 7 juin au 12 juillet 2025

Espace Paris

Il existe des œuvres qui ne décrivent pas l’effondrement : elles en épousent la forme intérieure. Chez Hang LU, ce n’est pas l’Histoire qu’on raconte, c’est sa combustion lente. La matière picturale devient la chambre d’écho d’un monde en dislocation où subsistent, comme en creux, des gestes de survie.

Cette exposition s’ouvre comme une blessure : béante, silencieuse, irréversible. Les figures qu’elle convoque ne sont ni allégoriques ni documentaires. Elles surgissent d’un vide, en pleine perte de sens, comme si l’humanité, prise dans un dernier spasme, dansait sa propre extinction. Inspiré par la « danse épidémique » survenue à Strasbourg en 1518, Hang LU ne cite pas : il transpose. Il transforme cet épisode délirant en geste pictural, où la transe devient un langage formel.

Ces corps convulsifs évoquent les fulgurances de Matthias Grünewald (v. 1470–1528) dans le Retable d’Issenheim, où la douleur se fait structure. La contagion ici n’est pas médicale, mais psychique – un vertige partagé, une pulsion d’effondrement chorégraphiée, contaminant jusqu’à la matière même du tableau.

Portrait de Hang Hu

À ces figures s’ajoutent l’échos bestial à la Jean Fautrier (1898–1964), des visages lacérés comme des âmes peintes par Francis Bacon (1909–1992), et des formes hybrides, entre l’humain et le monstrueux, dans la veine des chimères médiévales ou de Max Ernst (1891–1976). Ces présences hantent la toile comme des intersignes de la catastrophe, non pas spectaculaires mais larvés.

Un motif récurrent s’impose : la suture. Visible ou invisible, elle relie les fragments, mais sans les guérir. C’est une couture d’après la déchirure, une tentative de cohérence dans un monde disloqué. Elle fait écho à la notion d’image blessée chez Georges Didi-Huberman (La ressemblance par contact, 2008), où l’image devient trace traumatique plutôt que représentation.

La macabre danse des personnages répond à un silence plus profond, celui de la matière. Un mutisme pictural qui rejoint les réflexions de Susan Sontag sur la souffrance muette de l’image dans Regarding the Pain of Others (2003). LU ne montre pas : il infecte. L’image est contaminée, saturée de silence et de rouge – un rouge qui n’orne pas, mais qui suinte, suppure, consume.

Dans cette figuration contaminée apparaissent aussi des échos de Fernand Léger (1881–1955) : non dans la géométrie joyeuse, mais dans la mécanisation des volumes, devenu automate existentiel. Ces figures, déshumanisées mais encore habitées par un souffle, rappellent les tensions entre machine et chair dans l’entre-deux-guerres, cette époque déjà hantée par l’effondrement à venir.

Au loin rôdent les Quatre Cavaliers – non pas représentés, mais insinués dans le tissu même du tableau. Guerre, peste, famine, mort : autant d’états d’âme que de phénomènes historiques. Par leur évocation subtile, LU s’inscrit dans la filiation de Francisco de Goya (1746–1828), et de ses Caprichos, où la raison capitule face aux monstres du songe.

Les chiens de LU errent comme des anges sans ciel. Les humains y dansent comme des corps sans organe – selon la formule de Deleuze et Guattari (Mille Plateaux, 1980), qui désigne un corps libéré de ses fonctions biologiques, réduit à un vecteur de flux, de douleur ou de désir.

Cette exposition est moins une proposition plastique qu’un champ de tensions silencieuses, où se croisent la mémoire des saints sans église, la beauté des figures sans salut, et la persistance d’un souffle sans voix. Une traversée de la matière comme on traverse une crise, avec cette conviction muette que la peinture peut encore, malgré tout, faire symptôme.

"LES RIVIERES DE L’ENCRE : L’HERITAGE EN MOUVEMENT DE TAY POI SAN"

Du 20 mai au 2 juin 2025

Espace Paris

Vanities Gallery a le plaisir de présenter les œuvres de Tay Poi San, une exposition dédiée à l’un des maîtres contemporains de la peinture à l’encre. Du 20 mai au 2 juin 2025, la galerie accueillera un ensemble d’œuvres inédites en Europe de l’artiste malaisien Tay Poi San, dont la carrière, s’étendant sur plus de cinq décennies, témoigne d’un dialogue permanent entre tradition et modernité.

Né en 1953, Tay Poi San s’inscrit dans la lignée des grands artistes de l’école de Nanyang. Son travail explore les possibilités infinies de l’encre, fusionnant techniques séculaires et visions esthétiques novatrices. Son style unique conjugue la délicatesse des paysages traditionnels chinois avec une gestuelle contemporaine, évoquant des mondes en mutation où la mémoire et le présent se rejoignent.

Depuis ses débuts dans les années 1980, Tay Poi San s’est illustré par sa capacité à renouveler la peinture à l’encre tout en restant fidèle à son héritage.

Son premier succès en 1995 à la Newhill Art Gallery en Malaisie a marqué le début d’une reconnaissance internationale, qui s’est affirmée avec sa sélection en 2021 parmi les 500 meilleurs artistes du Hong Kong Ink Global Art Festival et ses expositions à Shenzhen en 2022 et à la Biennale d’Art de Londres en 2023.

Cette exposition met en lumière l’évolution de son langage artistique et son engagement envers une tradition en perpétuel mouvement. À travers un jeu subtil de transparences, de textures et de compositions dynamiques, Tay Poi San invite le spectateur à une méditation sur le temps, l’impermanence et la beauté de l’instant. Vanities Gallery est honorée d’accueillir cette rétrospective, qui souligne la richesse et la profondeur d’un artiste dont la quête esthétique continue d’inspirer et de fasciner.

« REMINISCENCES : L’ENFANCE ENTRE REVE ET MEMOIRE »

Du 17 avril au 17 mai 2025

Espace Paris

Vanities Gallery présente LinGe Meng, une exploration poétique de l’enfance et de l’identité.

Vanities Gallery est heureuse d’annoncer l’exposition Réminiscences : L’Enfance entre Rêve et Mémoire, consacrée au travail de l’artiste LinGe Meng. À travers ses œuvres, l’artiste chinois explore les thèmes de l’enfance, de la solitude et du rêve, inscrivant son imaginaire dans une démarche introspective et universelle.

LinGe Meng s’inspire de ses expériences personnelles pour tisser un dialogue entre passé et présent, entre souvenirs et réalité. Ayant grandi en tant qu’enfant unique dans une Chine marquée par la politique de l’enfant unique, il puise dans cette solitude une force créatrice. Son univers pictural recompose des fragments de son enfance, mêlés à la présence de ses propres enfants, créant ainsi un monde oscillant entre mémoire et reconstruction onirique.

Ses œuvres entrent en résonance avec le travail de certains artistes occidentaux abordant des thématiques similaires sous des prismes différents. À l’instar de Michaël Borremans, qui, par ses portraits énigmatiques d’enfants figés dans des mises en scène théâtrales, interroge la perception du temps et de l’innocence, ou encore Peter Doig, dont les paysages oniriques et les figures spectrales traduisent une mémoire filtrée par l’émotion et la subjectivité. Contrairement à eux, LinGe Meng insuffle à ses compositions une douceur lumineuse où le quotidien devient un refuge, un espace de consolation face à la solitude et au passage du temps.

Comme l’écrivait Marcel Proust (1871-1922) dans À la recherche du temps perdu : « L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu’en lui-même. » Cette réflexion sur la mémoire et la perception de l’autre imprègne profondément l’œuvre de LinGe Meng, qui cherche à capter l’essence de l’identité à travers le prisme de l’enfance et de l’imaginaire.

À travers cette exposition, Vanities Gallery invite le spectateur à une plongée sensorielle et introspective, où la peinture devient le support d’un dialogue intime avec le passé. Une invitation à voir l’enfance non plus comme un simple souvenir, mais comme une matière vivante, en perpétuelle réinvention.

« MURMURES D’ÂMES»

Exposition du 13 mars au 12 avril 2025

Espace Paris

Trois hommes, trois artistes, trois visions du monde qui s’entrechoquent. Vanities Gallery est heureuse de vous convier à l’exposition « Murmures d’âmes » présentant les oeuvres de Long Bing, Han Yu et Zhu Qinwei.

"Murmures d'âmes" exprime le dialogue intérieur de trois visions artistiques : une quête existentielle à travers le passé et la mémoire, une exploration des tensions et émotions universelles, et une libération des angoisses par un élan créatif. Chaque oeuvre devient un écho intime, entre douleur et transcendance.

Long Bing, c’est la trace de l’humanité qui traverse l’espace et le temps, la sensibilité de l’âme qui se recherche et appréhende le monde dans sa complexité la pus intime. C’est une ode à son parcours dans le monde à l’aventure qu’est la vie. Dans une tendresse réelle, il exprime avec simplicité le passé, le mémoriel, les sensations et l’Existentialisme.

Quant à Han Yu, il se focalise sur des moments de vie, des événements forts, nous ressentons la tension dans son travail, celle qui traverse nos vies, nos doutes, nos errances. Avec acuité il nous révèle nos sensibilités, nos craintes et nos désirs les plus intimes, sont expression se veut vive et audacieuse.

Enfin Zhu Qingwei, applique l’axiome rédempteur développé par Nietzsche lequel décrit dans La Naissance d’une tragédie que la mission suprême de l'art est de nous libérer des terreurs de la nuit qui nous hantent sans cesse, de guérir la douleur aiguë causée par notre comportement conscient1 . Son travail s’articule sur le besoin d’extérioriser nos craintes, nos doutes, avec vivacité, parfois avec des couleurs vives, de temps à autres par des formes plus douces. Son travail est la conclusion du soi qui se dépasse pour advenir.

1. « Seule comme vision esthétique est rendue possible, même à ce spectateur désintéressé et calme, cette fusion joyeuse et profonde dans la douleur de l’individu ; c’est précisément dans cette fusion qu’il se sent un avec l’unité la plus profonde du monde, et cette souffrance même s’est transformée pour lui en une résonance et une mélodie divines. » (La Naissance de la tragédie, chapitre 24, Nietzsche).

« TEMPO»

Exposition du 17 janvier au 1er mars 2025

Espace Paris

Le "Tempo" de la vie, les échos des ondes, et le rythme des sens : autant d’univers que l’exposition de Maxence Doré nous invite à explorer. Son travail, empreint d’une grande finesse technique, plonge au cœur des circonvolutions des fractales, ces figures mathématiques complexes, qu’il conçoit comme un miroir des échos de nos sentiments intérieurs.

Artiste en pleine ascension, Maxence Doré est actuellement en résidence au Pavillon des Indes à Courbevoie. Ce cadre inspirant lui permet de poursuivre sa réflexion sur des thèmes fondamentaux qui jalonnent son travail : la philosophie, le sens de la vie, et l’évolution dans l’espace-temps. Sa démarche artistique se déploie à travers des formes qui s'entrechoquent, dialoguent et s’expriment comme autant d’odes à l’esprit humain.

À travers cette exploration, il fait siennes les paroles de Wassily Kandinsky : « Toute œuvre d'art est l'enfant de son temps et, bien souvent, la mère de nos sentiments* ». Maxence Doré traduit cette idée en une pratique artistique où chaque fractale devient une fenêtre sur l'invisible, une passerelle entre la matière et l’émotion. Ses œuvres, oscillant entre abstraction et introspection, interrogent notre place dans l’univers et le dialogue constant entre l’intériorité humaine et les forces extérieures.

L’exposition propose une immersion sensorielle et philosophique, où le visiteur est invité à ralentir et à résonner avec ces rythmes subtils. Un voyage unique à la croisée de l’art, de la science et de la métaphysique.

*Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, Wassily Kandinsky (1866-1944) publié en 1911.

« INATTENDUE »

Du12 décembre 2024 au 11 janvier 2025

Espace Paris

« Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu٭», disait l’immortel Jean d’Ormesson. L’inattendu, c’est une rencontre, une amitié, la collision de deux âmes qui s’apprivoisent et se découvrent. La vie, par essence, est inattendue : elle incarne le chaos, au sens mathématique du terme, où la multitude de facteurs rend impossible toute prédiction. En y réfléchissant bien, nous sommes entourés par cet abysse, naviguant tous dans les eaux troubles de l’existence. Sommes-nous le résultat de nos actions, ou bien l’origine de notre histoire ? Les deux sont vrais : parfois nous influençons nos vies, d’autres fois, nous en subissons le courant.

Les œuvres de David Feruch traduisent cette philosophie. En utilisant les nouvelles technologies, il crée des œuvres où mathématiques et fractales se font chimères, métaphores de notre crise existentielle. Nous sommes un agglomérat d’atomes, de gènes, un être physique d’où naissent pourtant pensée et questionnement. Sa série Résidence explore cette thématique, interrogeant la genèse du tout à partir du rien.

Il enrichit cette série d’œuvres plus figuratives, où la recomposition symbolise l’idée que nous sommes faits d’un tout : de nos origines, de notre passé, de notre éducation, de notre chair.

Chaque être humain est unique ; il incarne, osons le dire, l’inattendu dans l’espace-temps.

٭ Citation tirée du livre C’était bien paru en 2013